オーストリア旅行記

|

シュテファン大聖堂

|

|

ランチの後は、解散してフリータイムに入ります。夜はレジデンツのコンサートに向かうので19時にオペラ座前に再集合です。それまで各自でウィーンを散策します。

まずは、旧市街の中心に建ってウィーンのシンボルになっているシュテファン大聖堂です。ウィーン市民からは親しみを込めて「シュテッフル(シュテファンちゃん)」と呼ばれています。

シュテファン大聖堂 |

シュテファン大聖堂は、石に打たれて殉教した聖シュテファンを守護聖人にすると共に、ハンガリーの初代国王イシュトヴァーン(シュテファン)に献じられています。

1147年、ウィーンを統治していたバーベンベルク家のハインリヒ・ヤソミルゴット(1107〜1177年)によってシュテファン大聖堂の建設が始まります。

当初はロマネスク様式でしたが、ハプスブルク家のルドルフ4世(1339〜1365年)によって1359年からゴシック様式による再建が始まりました。

大聖堂の南側の塔は高さが137メートルあります。1359年に建設が始まり、1433年に完成しました。北側の塔は1467年頃に建設が始まり、当初は南側の塔と同じ高さになる計画でしたが、資金難で1511年頃に工事が中断され未完成に終わりました。

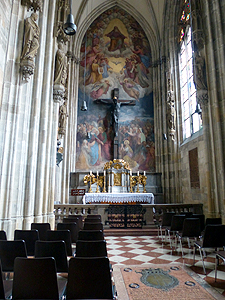

シュテファン大聖堂の内陣

大聖堂の内部を飾る装飾 →

|

|

|

大聖堂の中に入ります。内部はとても広くて、奥行は107メートル、天井までの高さは39メートルあります。内部は多くの彫刻で飾られていますが、特に有名なのがキリスト像です。中世の頃に制作されて、当初は外部の壁に飾られていたそうですが、後に内部に移されたそうです。苦しみの表情から「歯痛のキリスト」と呼ばれているそうです。

建築家ピルグラム像

|

|

歯痛のキリスト像 |

シュテファン大聖堂の建設には多くの建築家が参加したそうで、1500年頃に活躍したアントン・ピルグラムが特に有名です。オルガン台の下に、ピルグラムの像があります。両手には建築家の必須アイテムであるコンパスと定規を持っています。

正面の主祭壇に飾られているのは石を投げつけられて殉教した聖シュテファンです。1647年にトビアス・ペックによって描かれました。

|

|

ノイシュタットの祭壇

← 大聖堂の主祭壇

|

主祭壇に向かって左側には「ノイシュタットの祭壇」があります。イエス・キリストと聖母マリアの生涯が鮮やかな彫刻で表現されています。15世紀に制作されたもので、当初はウィーンの南方にあるノイシュタットにありましたが、1884年にこのシュテファン大聖堂に移されたそうです。

主祭壇に向かって右側には皇帝フリードリヒ3世(在位1452〜1493年)の棺が安置されています。

フリードリヒ3世の棺 |

14世紀にシュテファン大聖堂が建設されたとき、司教区はウィーンではなくパッサウに置かれていました。シュテファン大聖堂の建設を始めたルドルフ4世をはじめ、歴代のハプスブルク家の君主たちはウィーンを司教区にするために努力してきました。

1469年、フリードリヒ3世の時代にウィーンはパッサウから独立した司教区の地位を獲得し、シュテファン大聖堂がウィーン司教区の司教座聖堂となりました。この功績が評価されて、フリードリヒ3世の棺はこの場所に安置されています。

また、私たちが大聖堂に入場した入口の近くには「十字架の礼拝堂」と呼ばれる小さな部屋があります。ここには先ほど見学したベルヴェデーレ宮殿を建てたオイゲン公が葬られています。

オイゲン公はフランスの出身ですがオーストリアのハプスブルク家に仕官し、レオポルト1世、ヨーゼフ1世、カール6世の三代の皇帝を支えてトルコ戦争やスペイン継承戦争で活躍しました。そして、カール6世の娘マリア・テレジアとフランツ・シュテファンの結婚を見届けた2ヶ月後の1736年4月に亡くなりました。

|

|

カタコンベに続く階段

← 十字架の礼拝堂 |

大聖堂の地下にはカタコンベと呼ばれる地下墓所があります。ここにはハプスブルク家の人々の内臓が壺に入れられて安置されています。ハプスブルク家の人々は亡くなると、心臓はアウグスティナー教会、内臓は聖シュテファン大聖堂、遺体はカプチナー教会に安置されました。 |

|

|

|

|