トルコ旅行記(カッパドキア)

|

ギョレメ野外博物館

|

|

今日は7時に起床です。朝食を済ませて少しくつろいでから、9時にホテルを出発です。今日はカッパドキアの観光です。

ギョレメ野外博物館 |

バスで1時間ほど移動して、最初にやってきたのはギョレメ野外博物館です。ここには多くの岩窟がり、その内部はキリスト教の教会になっています。

トルコの人たちは、この地を「ギョレメ=見てはならないもの」と呼びました。

4世紀、ローマ帝国の迫害を受けたキリスト教徒たちはカッパドキアに隠れ住みます。キリスト教は、やがてローマ帝国で公認されますが、その後も純粋な信仰に生きる教徒たちはこの地で暮らしました。

その後、カッパドキアはビザンティン帝国の領土となりますが、徐々に衰退し、代わって東方からアラブ人やイスラム勢力が侵入してきます。この地で暮らす人々は、彼らの侵略者から身を守るために洞窟や地下都市に隠れて暮らしました。

現在、見学できる洞窟はおもに11世紀ごろにつくられたものです。入場ゲートを通って、まずは1つ目の岩窟教会に入ります。ここは「リンゴの教会(エルマル・キルセ)」と呼ばれています。11世紀中ごろから12世紀にかけてつくられたものと言われます。かつて、入口の側にリンゴの木があったことが名前の由来だそうですが、他にもいろいろな説があるそうです。

小さな入口をくぐって内部に入ると、一面に描かれた鮮やかなフレスコ画が目に入ってきます。

十字架のキリスト

|

|

ディーシス(請願図) |

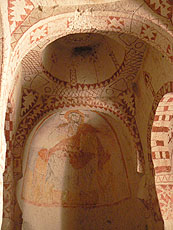

続いては「聖バルバラ教会(バルバラ・キルセ)」です。

聖バルバラ |

さっきのリンゴの教会とは違って、白い壁に赤い線で描かれたシンプルなものです。この教会は葬式に使われたのではないかと言われています。

この教会も11世紀ごろにつくられたものと言われていますが、壁に描かれた幾何学模様は、ビザンティン帝国で8世紀におこった偶像破壊運動(イコノクラスム)の影響とも言われています。

例えば下の写真ですが、十字架はキリストをあらわし、その左にいる生き物は悪魔をあらわしているそうです。

十字架と悪魔

|

|

聖ゲオルギウスと聖テオドーラ |

上右の写真に描かれている聖ゲオルギウス(聖ジョージ)は竜退治でよく知られている聖人です。彼はこのカッパドキア出身と伝えられています。

|

|

|

|